去年、高橋和希先生が亡くなった。

その日がいい日だったとは到底言えないと思う。

偶然にも、その前日に子供の頃からずっと見ようと思っていた「遊戯王GX」を最終回まで見終えたところだった。

僕はそれを「子供向けのドストエフスキーの作品に値するんじゃないか」と思うくらい名作だと思ったし、見た後に得も言われぬ快感に包まれながら寝た。

それなのに、次の日の朝、「遊戯王」の作者である高橋先生が事故により死亡というニュースで起こされる羽目になった。

これまで有名人の死について、何とも思ってこなかった僕が、初めて心を動かされたニュースでもあった。

高橋先生がインタビューを受けたりすることはほとんどなかったから、彼について知ってることはほとんどなかった。僕にとっては謎が多い漫画家の一人のはずなのに、彼が死んだことに涙を流している自分が、どこか不思議だった。

多分この涙の理由は、僕の人生に大きな影響与えてくれた人に「ありがとう」と言えなかったことが、悔しかったからだろう。

90年代後半に生まれた僕は、海外の「Cool Japan」ブームの真っ只中で子供時代を過ごした。まあ簡単に言ってしまえば、海外によくいる「ジャパン」という国になにかの引力を感じてしまった外国人の一人で、その引力に惹きつけられるきっかけになった作品が「遊戯王」だった。

そんな僕が今では日本語を学び、日本に住んでいる。

こんなふうに遊戯のトゲトゲ頭に人生を狂わされた子供は、きっと僕だけじゃないはずだ。

このことについて熱く語っても誰も興味がないだろうからこれくらいにしておくけど、

僕が言いたいのは、「遊戯王という作品が僕の心だけでなく、僕という人間自体に大きな影響をもたらした」ということだ。

そこで僕は、自分にとってそれがなぜそう感じられるのか、そしてなぜこの子供向けカードゲームを題材にした漫画が対象年齢を超えた僕の心にこれほどまでに訴えかけてくるのかを解き明かすという、壮大な課題に立ち向かうことにした。

子供向けのカードゲーム

とは言うものの、25歳まで漫画を全巻を読んだことはなかった。(だって英語版はすごく高かったし。まあ今では日本語が読めるから、大した問題じゃないんだけど。)

これを読んでるあなたも、もしかしたら僕と同じように、この作品に特別な何かを感じたことがあるかもしれない。

僕にとって、日本に引っ越してから遊戯王全巻を読むことは何かの通過儀礼みたいなものだったので、避けては通れないことだった。だから家具や炊飯器や布団を買う前に、遊戯王の全巻を買った。

今となっては、僕が今ここに存在するためには、あのタイミングで遊戯王を真剣に読まなくちゃダメだったんだと思っている。

そもそも僕は遊戯王に限らず、何でも真に受ける性格だけど、その結果、僕の人格の大半はカードゲームで地球の運命が決まるという物語に基づくこととなった。

僕が影響を受けやすい性格ということを除いても、この漫画には「単なるカードゲーム漫画」以上のものがあると言える。

そもそも、遊戯王はカードゲームの漫画になる予定はなかった。最初の2話構成のエピソードが圧倒的な人気を集めたことでデュエリスト王国編が生まれ、さらにその人気を受けてバトルシティ編が展開されることになった。

北米で人気だったアニメ版はほとんどカードゲームの描写しかないにもかかわらず、漫画はこの2つの「編」しかない。

この記事ではこれからバトルシティ編について詳しく話そうと思う。

遊戯王を少しでも知ってる人はきっと共感してくれるだろうけど、遊戯王で一番面白くて、かこいいのが、バトルシティ編だと思う。

これについて異論は受け付けない。だって闇マリクと闇バクラの戦いを見ればそれは一目瞭然だから。

あの飛行船でバカみたいにイケてるデュエルを繰り広げるシーンを友達に見せれば、それがこれまでの人生で見た中で一番かっこいいシーンだと同意せざるを得ないはず。

でもそれを誰も上手く説明できないような気がする。

僕っぽく説明するなら、「自分がトイザらスでお母さんに頼んで買ってもらったのと同じカードを使って、アニメの中でかっこいい登場人物たちが熱い戦いを繰り広げるの見る」って感じかな。最高に楽しいに決まってる。

それに、その光景を見ている自分のことさえ、かっこよく思えるはずだ。

でもその単なるかっこよさだけでストーリーが225話、36巻の漫画に渡って続くのは無理がある。

これほどまでに遊戯王が続くには、物語の中で生きている登場人物や彼らの戦いに、あなたの注意を引き続ける魅力的な要素があるはずだ。

これからは、そういった登場人物の魅力的な要素について具体的に考察していきたい。

海馬瀬人の場合

最初はゴッドカード持ってる3人の重要なキャラクターについて語ろうと思ったが、漫画を読みながら思ったことを書いていたノートを見返したら、その内容のほとんどが海馬についてだった。だからまずは、海馬について語ろうと思う。

まあ、言われてみれば、当たり前だろう。だってバトルシティは海馬に始まり、海馬で終わるんだから。他のキャラクターたちは彼にしてみれば、ただのオマケみたいなもんだろう。

確かに、彼は古代エジプトの予言には興味がないし、イシュター家のトラウマや歴史に忘れられたファラオの記憶にはまったく関心がない。でも、こういった要素が彼を興味深い人間にしているんだと思う。

海馬にとって興味があるものは「力」、ただそれだけ。

だからこそ、彼はイシズの頼みで大会を開催することに同意したわけで、つまりそれは「ゴッドカードの力」を手に入れることを意味する。

そして彼はこの大会を、虐待的を繰り返してきた養父であり、元海馬コーポレーションのCEOで、地球上で最も大きな軍事兵器開発会社の一つを持っていた海馬剛三郎との記憶を断ち切る機会ともみなす。

彼の野望は、ただ世界一のデュエリストになりたいだけでなく、この世で史上最高の天才少年になることでもある。

もちろん海馬だけじゃなく、遊戯とマリク、この三人は自分の過去と決別して、自分の手で未来を切り拓こうとしている。

例えば遊戯の場合、ファラオの記憶を取り戻すことができなければ、自分の未来もないとわかっている。それと同時に、もしこれを成し遂げるとファラオとのつながりを失い、また一人になってしまうという恐怖と常に戦っている。

一方の海馬は、「私は未来に縛られることはない!」と堂々と宣言する。この言葉は海馬だけでなく、誰にとっても大きな責任感を伴う言葉だと思うけど、彼はそう宣言する。

でも海馬自身も、のちに自分が抱える問題が思っていた以上に大きいことを実感することになる。

そうやって彼は避けられない真実から苦しめられるようになる。

たとえラーの翼神竜に記されたヒエログリフ(専門家でさえ解読が難しいとされる象形文字)を何の説明もなく読んだ時ですら「なんだか変だな」とだけ言って、その能力をどうやってマリクとのカードゲームに勝つために使うか、ということにフォーカスし始める。

他にも、遊戯と一緒に古代の記憶の世界に送り込まれても、デュエル中の潜在意識による幻覚だと判断し、それを受け入れなかったりもする。

でも海馬のこういった行動が、海外のファンの中ではネタ扱いされていて、これが神秘性として理解されず、ただのヘンなノリとして解釈されてるのが残念でならない。

僕はこれこそが海馬瀬人というキャラクターだと言いたい。

海馬の本当の目的はバトルシティーで最大のライバルである遊戯を倒し、ゴッドカード3枚を手に入れて、そして大会の最後の舞台となるアルカトラズ島で虐待を繰り返してきた育ての父の記憶も同時に葬り去ることだ。

海馬自身も、これがいい方法だとは思っていない。

だって実際のところは遊戯に負けてしまったし、ここで本来なら、勝って自分を乗り越えるという壮大な計画の締めくくりになるはずだったのに、うまく行かなかった。

それだけでなく、遊戯と城之内の熱い友情にも負けてしまったからだ。レッドアイズブラックドラゴンはブルーアイズより弱いはずなのに、その友情が上手く効果を発揮して、彼はその結果、敗北してしまう。

この時彼は自分に欠けている「友情」を目の当たりにする。

もしかしたら、彼は少し孤独を感じたのかもしれない。その孤独が彼に立ち止まる瞬間を与えたのかもしれない。

・・・なんてことについていろいろな考察ができるけど、これについて話すのは本題からそれるので、やめておきます。

そして彼はその最後のデュエルに負けただけでなく、さらにマリクに起きていることについても知ってしまう。

リシドが敗北してマリクの別人格が現れた時、マリク自身がお父さんの死に関わっているということが明らかになる。イシズ曰く、このマリクの別人格が「怒りと憎しみ」から生まれたということらしいが、海馬自身も「『怒りと憎しみ』こそが自分にすべてを与えた」と言う。

でも遊戯も彼の言葉を引用して、「『怒りと憎しみ』から生み出すものはさらなる怒りと憎しみを生むだけだ」と問いかける。マリクの別人格の興味があるのは、ただ『破壊』だけだ。それはまさに、海馬の育ての父が追い求めていたものと同じだ。

海馬は、マリクが自分で作った物語を信じるよう自身を騙している姿を見て、これは自分にも起こりえる未来なのではないかと気付き始める。そこで初めて、彼は、自分がなぜこんなことを企画すると決めたのかを自分自身に問いかける。

海馬が自分を取り巻く古代エジプトについてのバックグラウンドを受けいれる、という描写はないけど、バトルシティーの結果を受けて自分について考えを改めるシーンがある。

それは遊戯が、海馬から託された2枚のカードでマリクを打ち負かしたときだ。その時、ようやく海馬は遊戯の生き方を少しずつ理解し始める。そして、自分の過去についてあれこれ考えるのをやめ、今の自分を受け入れることを決意する。その結果、モクバと共にアメリカへ向かい、ディズニーランドみたいなテーマパークを作る計画を立てるなど、今までとは大きく違った道を歩むことにする。

バトルシティーのあとの「王の記憶編」に登場する神官セトは、海馬の前世とされているキャラクターで、自分自身のお父さんについて何かしらの答えを探し求める青年だ。

海馬と神官セトの違いは、海馬は自分の過去と物理的にも切り離されている、というところだ。海馬自身が悲劇を演出しない限り(バトルシティの時みたいに)悲劇が起きることはない。

でも、神官セトの父であるアクナディンはすべての悪と闇の神であるゾーク・ネクロファデスと取引しているので、神官セトにはもう成す術がない。一方で海馬の育て父、海馬剛三郎の場合、彼はただの人間だし、もう既に死んでいる。海馬に残されたのは自分自身の過去と戦うことだけで、それを実現するためにバトルシティを作った。

つまり、バトルシティーは過去についての戦いの場なんだ。だって過去がなければ未来もないのだから。

じゃあ、ここまで話してきたことはなんだったんだ?ここまであなたが読んでたものはどうだったの?

実は僕はここまで、わざと特定の用語やフレーズを書くのを避けてきた。なぜならそれを書いた瞬間、誰かがうんざりしたり、このタブを閉じられたりするのではないかと思ったからだ。

僕は25年間も、遊戯王を読みながらどんよりした気持ちのようなものを抱えてきたし、この気持ちは作者である高橋先生がなくなってから、さらに深まった。

でもだからこそ、この気持ちは書かなくてはならないし、自分と向き合うべきたと感じている。その一方で、自分が本当に言いたいことを正確に表現するには、まだ言葉が足りない気がしている。そしてもしこれを書いて遊戯王の解釈に向き合ってしまったら、自分自身や自分のアイデンティティについて、何か居心地の悪い真実を知ることになるのではないか、そんな気もする。

そんな自分のことについて向き合う言葉を並べる前に、語るべき登場人物がいる。

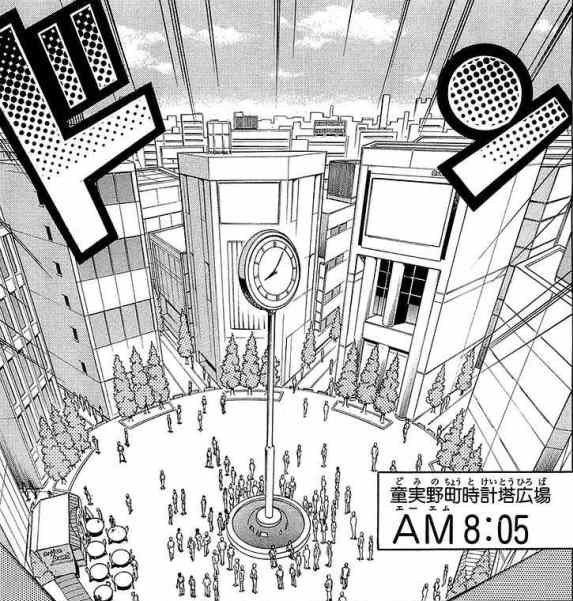

童実野町

そう、バトルシティにある「町」、それに他ならない!

童実野町が、どこにでもありそうな町として完璧だ。

海外版のアニメでは、その町がより魅力的に見えるよう、あえて所在は曖昧にされている。でも原作の漫画では、それが日本にあることは明らかだ。

でもこの町が日本のどこにあるかは明らかにされていない。それは、アメリカ人のバンデット・キースがどの州の出身なのか分からないのと同じようなことだろう。(彼は同じアメリカ人であるペガサスよりも遥かに流暢な日本語を話すけどね)

遊戯王に出てくる国や場所の抽象的な描写――童実野町の地理的な曖昧さこそが、最大の特徴だ。

今でも、デュエルが行われた場所をはっきり思い出せる。最初のレアハンターがカフェでエスプレッソを飲んでいるシーンは印象的だった。

不思議に思えるのが、決闘者の王国(デュエリスト・キングダム)は環境要素を組み込んだ戦術があったにもかかわらず、島そのものはそれほど印象に残っていないからだ。

海馬と遊戯が爆破予定の高層ビルの上でタッグを組む場面や、都会生活の不自然さを連想させられる水族館での決闘、漫画の中の全てのコマ、セリフ、ページの上に建物がそびえ立ち、童実野町のあらゆる路地、あらゆる通りが決闘の舞台となり、まだ出会っていない通行人がこれからの対戦相手になる可能性を秘めている。

ここに出る登場人物たちは、この町を走り抜けながら、自分の運命を追い求める。

古代エジプトの幻影が街灯の薄明かりの中にぼんやりと見えて、その先には道を遮るかのようにフードをかぶったグールが立っている。それらは過去の象徴であると同時に、その過去を隠し通そうとしているようにも見える。

雷が落ち、地面が揺れる。それは誰かが町のどこかで、カードに描かれた真紅のドラゴンと向き合ったってことだ。

それが何を意味するのか考えている間に、親友は海で溺れそうになっている。もう間に合わない。見せ物に引き込まれた者たちが、狂った他人が演じる劇の犠牲者であると同時に、その見世物に付き合わされている。

砂漠の中で燃え盛る太陽、まだ見ぬ未来がデュエリストたちと衝突する、そんな夢を見る。時計が運命のカウントダウンを始め、夕日が過去に沈んでいく。

その下に眠るのは、まだ誰にも解かれていない古代の予言の石板と、それらすべてを超越するかのような人同士の間で交わされた熱い約束だ。

ここは童実野町。

僕はカナダで一番大きな街で生まれた。そこはオンタリオ州のトロント。小さい時から、高校生になっても「マジック&ウィザーズ」で遊ぶような子だった。(でもペンデュラム召喚が出てきたあたりからはついていけなくて、諦めたけど)

さらに僕について話す上で欠かせないのが、私の両親はトルコからカナダに移住し、第一世代のトルコ系カナダ人として育ったことだ。

トルコ系カナダ人だけど、僕があまりにも「白すぎて」、完璧に百パーセント「トルコ人」だと信じてもらえないことが多い。だから生活する上では白人のカナダ人クラスメートと大差なくても、家の中は全くの別世界だった。

そんな僕に、両親は「砂漠で何百年も苦労を積み上げてきた人々の結果として、お前はここに存在してるんだ」と何回も言ってくれた。

だから、僕が遊戯王カードで遊んでいることが、複雑な因果の連鎖の結果なのかもしれないと思えた。そんな状況と、自分のルーツを一種の予言のように捉えるのはごく自然のことだった。そして、そんな僕の考えを深めてくれたのが遊戯王のバトルシティだった。

高橋先生がなくなった頃、「Kotaku」という海外のオタク文化を紹介するウェブマガジンで、遊戯王と国を移住して育った子供についての面白い記事を見つけた。

それは、遊戯王がなぜ自身の文化を知らずに移住した先で育った子供たちの間で、民族的、文化的な壁を超越した共通言語になっていったのかについて述べていた。

その記事曰くは、遊戯王の登場人物の多くが周囲に馴染めないのけ者で、そんな彼らがデュエルモンスターズを使って、彼らを阻んでいた社会的、文化的な要因を超えていったからだという。

たしかにこの考察は、移民コミュニティにおいて一理あるかもしれない。でも僕としては、もっと具体的な考察が欲しかったかな。

これに対する僕の意見は、バトルシティが移民の子供として育った人たちにとって、自分と投影しやすい部分が多かったからじゃないかと思う。

慣れない土地に移り住んできた子供にとっては、移り住んだ先の街もある意味で戦場だ。それはバトルシティの設定に共通している。

「ヒカルの碁」みたいに、昔の浪人や武士、江戸時代や幕末の侍の幽霊が今の人に取り憑いたり、予言をするなんて話しはよくあると思うけど、遊戯王がそういった物と圧倒的に違うのは、繰り広げられる予言や迷信が中東のものだということだ。(ヨーロッパのものでもないところが特にいいよね)

登場人物が自分の褐色の肌の起源を理解しようと、馴染みのない都市であれやこれやを繰り広げることは、僕には馴染みがある経験だし、他の人々にも同じように感じたんじゃないだろうか。

だからこそ海馬は特別だ。彼は自分の未来を自分の手で作りあげている。それは僕が白人として見られていることを笠に着て自分の夢を実現したのに通じていると思う。

なぜかトルコとカナダに愛着がなかった僕は、アイデンティティを自分の手で切り開き、この東京、日本に辿り着いた。育った街から離れ、海を越え、文化も言語も異なるこの街に身を置いたのは、偶然なんかじゃない。これは自分の歴史を上書きして、これからの未来に意味を与えるためだったんだ。

今こそ、言えなかったあの2つの言葉を、言える時が来たのかもしれない。

さあ、いよいよこの話の真相に入っていこうと思う。バトルシティの真のテーマは世代間のトラウマだ。

でも、実際にはそうじゃないかもしれない――誰しも経験があるかもしれないが、何かを書いている時は常に考えは柔軟に変化するものだし、自分でも予想もしなかった場所行きついてしまうこともある。

これは、マンガを読む前に言わなければならないだろうと思っていたことだし、書きたかったことでもあるから、ここで言っておく。

だからこそマンガを読み直す前は、「マリクについて話したくなるだろう」と思っていたのに、海馬に惹かれる部分が多かった。

マリクの過去がどれだけ残酷に描かれているか、その残酷な過去を知ることで今の自分のバックグラウンドについても理解ができるようになった。

それはつまり僕が、両親と祖父母の行動を実感として理解できる年齢になったということでもある。だからこそ、マリクが自分の過去に感じる絶望、その絶望とどう向き合うのかが、自分自身の生い立ちを理解することに繋がるのではないかと思っていた。

でも小さい時はそれがまだ理解できなかった。両親が育った国についてそこまで興味も持てなかったし、何よりそれほど物事を深く考えられるような年齢じゃなかった。

だからこそ、今の僕には海馬の視点のほうが腑に落ちた。そして、マリクは海馬に関連付いたキャラクターの立ち位置になってしまった。

タイトルを「遊戯王と世代間のトラウマ」にしようかとおもったこともあった。

当初は遊戯王をベースに、理解しきれないトルコの社会政治ドラマについてメソメソした文章を書くつもりだった。

だから書く前に似たような記事を探してみたけど、特に見つからなかった。その瞬間、地球の運命を決めるカードゲームを題材にしたこの漫画に、ここまで真剣に向き合ってるのは僕だけなんだと少し寂しい気持ちになった。

でももしかしたら、僕はみんなが恥ずかしくて言えないことを代弁しようとしてるだけかもしれない。

つまり遊戯王は、「生まれ持った自分そのものを受け入れる勇気についての物語」だということだ。

もちろん、多くの人に世代を超えたトラウマはあると思う。でも内輪ネタやミームの影響で、遊戯王のストーリーやテーマが、ただのジョークみたいな扱いになってしまっている。

遊戯王でよく扱われている「思春期」「成長する」ということには多くの意味がある。自分があまりにも弱くてその場の状況に対処できない時に現れる理想の自分は、声変わりが始まっただけじゃない、大きな変化がもたらされているはずだ。

遊戯王を見てた人たちの中で、遊戯王について真剣に語れない空気感がある。だって誰しも「遊戯王みたいなアニメを真に受けたやつ」って思われたくないし、さらに真剣に話をしようもんなら、「こいつイタい奴だな」と思われるに決まってる。(今これを読みながら僕のことを思い浮かべた?)

実際、遊戯王はあなたに何かを語りかけてきたんだろう。だからあなたはこの記事を読もうと思ったんだろうし、僕の言いたいことに興味を持ったんだ。

遊戯王には子供にとって意味を持つテーマやアイデアが含まれていたことは明らかだし、それこそがまさに遊戯王が作られた意図だと思う。

つまり、そもそもこのアニメの対象は子供たちだ。もちろん「理性的で合理的な」大人で、遊戯王よりも洗練され、より深い芸術を嗜むあなたにとって、遊戯王は分かりやすすぎると思うかもしれない。

しかし、それは子供に向けて大きく複雑なアイデアをわかりやすく伝えるために意図されたことで、このアニメが大衆の子供の心を掴んだ時点で、それは成功したといえる。

子供の頃に遊戯王と出会ったことで、僕の人生は変わった。自分がどこから来たのかという永遠に答えが出ない難題に対して、自分のアイデンティティを捉える方法を教えてくれた。それを、大人になってから実感している。なぜなら、今は自分の「中」を説明する言葉を持っているし、遊戯王の登場人物と重ね合わせて理解をする理解力も持ち合わせているからだ。子供の頃にこれらのことを感じ取っていたかもしれないし、多分感じ取っていなかったと思う――ここで今重要なのは、今の僕がそれを感じ取り、過去にさかのぼってその意味を再考してるということだ。過去の僕の解釈も、現在の僕の解釈も、その両方が「僕」を形成している。それは紛れもない事実だ。

僕がこの記事を書いたのは、子供の時に抱いていた自分の像と、大人として築き上げた現在の状況(子供の時憧れてた日本で生活してるしね)を再構築するためかもしれない。

この国に来る外国人は全員、何かしらの「ジャパンストーリー」を持っている。僕の場合は半分冗談だけど、遊戯の髪の毛に憧れたことから始まって、今ここにいるというわけだし。まあ、半分本当なんだけど。

そう言いながらも、自分の「ジャパンストーリー」がどんなもので、どんな役割を果たしているのか考えたことはなかった。

中東の予言が日本という遠く離れた国で展開されるこの物語が、なぜ僕をここに導いたんだろう?

海馬が自分のルーツを否定し、ゲームに人生を捧げる姿を見たとき、それが僕に何の影響を与えたの?

これらの答えのすべてが僕の人生に繋がってるからこそ、遊戯王は自分にとってかけがえのない作品になっている。つまりバトルシティは、移住を経験して傷を追ったり、いかに日本が好きか、のレベルによって、感じ方が違うということだ。

この記事を書くという行為は、もしかしたら海馬がやってることとあまり変わらないかもしれない。彼と同じように過去を決めて、未来を描く。

実際、今、僕はバトルシティの終わりで海馬が感じたのと同じくらい迷走している。

この投稿を何度も書き直して、自分が感じることを探し続けた。その結果言えるのは、この感情が最も重要なものだということだ。

自分の物語がどこに向かっているのかは今でもわからないし、おそらくこれからもわからないだろう。でも、今の自分には満足していて、それは遊戯王のおかげだと思う。これを書きながら自分の千年パズルを解いてやろうとも思ったが、二週間やそこらでできることではなかった。

遊戯王に対する気持ちを言葉にするのはとんでもなく難しいし、それを表現するのはこれからもできそうにない。

でも今のところはこれでいいと思う。

高橋先生が亡くなった日に何よりも悲しかったのは、「ありがとう」と言えなかったことではなく、仮にもし感謝を伝えられたとしても、その理由を言葉で表現できなかったことだ。

この記事を読み始めたあなたの理由が、デュエルにおけるデュエリストの表現だったり、漫画におけるカードゲームと実際のプレイとの考察なんだったとしたら、今ここで謝っておきたい。

でももし、子供向けのカードゲームの漫画を読むときに、何とも言えない重さを感じる理由を、少しでも伝えられたなら幸いだ。

最後に、すごい大発見があるから伝えておきたい。

遊戯王にエジプトの背景設定がある理由は、すべての考古学的な資料が、歴史の起源は古代エジプトにあることを示していたからです。そのため、古代エジプトのファラオの魂についての物語を書こうと決めたんだと思う。

でも最近の発見で、実際に人類最古のゲームの駒はトルコで見つかったことが分かった。つまり、遊戯王が当初より十年後に始まっていたら、千年パズルの特徴的な目のシンボルがトルコのナザルボンジュで、ファラオ・アテムがスルタン・アフメトになっていたかもしれないってことだ。

そうなると僕にとって由来が深すぎて、ちょっと別の角度から見ることになってたかもしれない。ここで声を大にして言いたいのは、だから遊戯王が面白いってことだ。僕やあなたたちの中にいるファラオ、スルタン、王に語りかけてくるんだ。

城之内が「見えるんだけど見えないもの」と遊戯に言ったように、「見ることなく見える」のは、僕にとっては予測できない未来と、すべての行動にうっすらと影響を与える過去の影のことだ。

これは単なる子供向けカードゲームものかもしれない。でも、全てはそこにあるんだ。もし、あなたが望むなら。

翻訳:神原桃子

投稿日:2023年3月23日

日本語版:2025年2月2日

監修:アマスヤ・デニズ